| УДК [551.435.322+551.4.02](262.5) | |

| И. В. Агаркова-Лях | Сравнительный анализ изменений гранулометрических характеристик пляжей вершины Каркинитского залива по разновременным данным |

| ФГБУН «Институт природно-технических систем», г. Севастопольe-mail: iva_crimea@mail.ru | |

Аннотация. Проанализированы изменения гранулометрического состава пляжей вершины Каркинитского залива у пос. Портовое и пос. Стерегущее за период с 1960-ых гг. ХХ в. до 2017 г. Дана гранулометрическая характеристика пляжевых наносов у с. Аврора в 2017 г. Проведена оценка изменений доли ведущих фракций по профилю исследуемых пляжей. Рассчитаны медианный диаметр и коэффициент сортировки пляжевых наносов и донных отложений. Охарактеризованы средние размерные характеристики и степень отсортированности наносов пляжей. Рассмотрена роль выбросов раковинного материала в формировании берегов и пляжей вершины Каркинитского залива. Сделаны предварительные выводы о причинах изменений гранулометрического состава пляжей и направленности вдольберегового потока наносов между пос. Стерегущее и пос. Портовое.

Ключевые слова: Забакальский район, пляжевые наносы, донные отложения, гранулометрический анализ и состав, медианный диаметр, коэффициент сортировки, раковинный материал, вдольбереговой поток наносов.

Введение

Одним из показателей обмена веществом между сушей и морем выступают гранулометрические характеристики пляжевых наносов. Они позволяют вскрыть условия ветро-волновой переработки и дифференциации обломочного материала в береговой зоне моря, частично возвращающегося на сушу в составе пляжевых наносов, а также другие особенности его поведения.

В береговую зону Крымского п-ова с экзогенными процессами поступает разнообразный обломочный материал, участвующий в формировании его пляжей [1-3]. Со времени обширных региональных исследований гранулометрического состава (далее – грансостава) пляжей Крыма прошло более полувека, поэтому их актуализация представляется весьма своевременной.

Цель работы – провести сравнительный анализ изменений гранулометрических характеристик пляжей вершины Каркинитского залива восточнее Бакальской косы за период с 60-ых гг. ХХ в. до 2017 г. Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 1) осуществить полевые наблюдения и отбор пляжевых наносов, а также их обработку в лабораторных условиях; 2) провести сравнительный анализ исторической и актуальной информации по грансоставу исследуемых пляжей; 3) сделать предварительные выводы о причинах изменений грансостава пляжевых наносов.

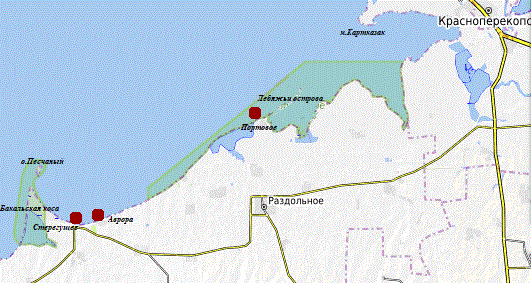

Район исследований – Забакальский отрезок вершины Каркинитского залива между пос. Стерегущее и пос. Портовое (рис. 1). Протяженность его береговой линии составляет около 34 км (по карте масштаба 1: 425 000). Из-за ограниченного развития здесь пляжей, их изучение было сосредоточено в трех пунктах: у пос. Портовое, с. Аврора и пос. Стерегущее.

Рис. 1. Район проведения исследований и точки отбора проб (отмечены коричневыми кружками).

Первые исследования вершины Каркинитского залива между Бакальской косой и Перекопским заливом (м. Картказак) провел В.П. Зенкович в 40-ые гг. ХХ в. Он установил особенности строения и динамики этих берегов, общие закономерности формирования и современного развития, роль волновых и биогенных факторов [4-6]. В 60-ые гг. ХХ в. появился ряд работ и диссертационное исследование О.С. Братусь (Романюк) по гранулометрическому, петрографическому и минеральному составу песчаных пляжей Крыма [7-10], которые включали и описываемый в настоящей работе район. В 70-ые – 80-ые гг. ХХ в. балансовые исследования в береговой зоне Каркинитского залива проводил Ю.Д. Шуйский [11-13]. С 60-ых до конца 80-ых гг. ХХ в. работы на исследуемых пляжах велись Институтом минеральных ресурсов (ИМР) (г. Симферополь) [14, 15].

После распада СССР наступил длительный перерыв в изучении черноморских пляжей, сменившийся их активизацией лишь в середине первого десятилетия ХХI в. Была дана детальная оценка динамики исследуемых берегов за период с 1963 г. по 2000 г. и приведены расчеты баланса вещества в береговой зоне [16]; анализировался механический состав пляжевых наносов на Западных берегах Крыма [17]. Общая и региональная характеристика природных комплексов береговой зоны Крымского п-ова давалась в работах [18, 19].

Из-за прогрессирующего размыва перешейка Бакальской косы, с середины первого десятилетия ХХ в. возрос интерес к изучению региона [1, 16]. На основе картографических и спутниковых материалов была проведена оценка динамики береговой линии вершины Каркинитского залива за историческое время [20, 21],

изучен грансостав пляжей Бакальской косы и донных отложений прилегающей к ней акватории [22, 23]. В работах [24-26] осуществлено моделирование гидродинамических процессов, вдольбереговых потоков наносов и течений у Бакальской косы. Общая оценка природных условий и антропогенных факторов, определяющих современное состояние берегов и пляжей этого участка Крымского п-ова дана в работе [27].

В последние годы активизировались биологические исследования, посвященные анализу роли моллюсков в формировании пляжей и отложений Бакальской бухты, состоянию макрофитов и зообентоса вершины Каркинитского залива [28-30].

Материалы и методы

Полевые исследования в вершине Каркинитского залива проведены автором в августе 2000 г. и мае 2017 г. Пробы пляжевых наносов отбирались в мае 2017 г. точечным методом на глубину до 0,05-0,1 м. Выбор ключевых точек отбора проб определялся местами ранее проведенных исследований ИМР в 1962 и 1986 гг. [14, 15]. У пос. Портовое в 1962 и 2017 гг. отбирались пробы у уреза; в 10,0, 20,0 и 30,0 м от уреза. В 1962 г. также изучались донные отложения. В 1986 г. бралась проба, осредненная по пляжному профилю. У с. Аврора в 2017 г. отбирались пляжевые наносы в 2,5 м и 10,0 м от уреза. У пос. Стерегущее в 1962 г. отбирались пробы донных отложений, у уреза и на пляже; в 1986 г. бралась осредненная по пляжному профилю проба; в 2017 г. – на пляже в 3,0 м от уреза.

Гранулометрический анализ (далее – грананализ) проб осуществлялся в лабораторных условиях ситовым методом без промывки водой согласно методике [31]. В 1962 и 1986 гг. рассев пляжевого материала велся на ситах с диаметром ячеек 0,1; 0,25; 0,5; 1,0 и 2,0 мм; в 2017 г. – с диаметром 0,25; 0,5; 1,0; 3,0 и 5,0 мм. Для приведения сравниваемых данных к одной шкале размерностей, архивные пробы размером менее 0,1 мм и 0,1-0,25 мм объединялись в одну категорию – менее 0,25 мм. В пробах 2017 г. во фракцию 1,0-2,0 мм также включались наносы размером 2,0-3,0 мм (соответственно, доля фракции при расчетах оказывалась несколько завышенной); фракция более 2,0 мм включала наносы размером от 3,0 до 5,0 мм и более 5,0 мм (то есть, доля фракции в расчетах была несколько заниженной). Таким образом, указанные корректировки касались лишь перераспределения долей между двумя фракциями (грубозернистого песка и гравия), и принимались как несущественно влияющие на конечные результаты ситового анализа. Классификация проб давалась по доминирующей фракции согласно ГОСТ [32].

Статистическая обработка результатов грананализа проводилась в программе Excel по методике, изложенной в [33]. Дополнительно рассчитывались медианный диаметр (Md) и коэффициент сортировки (So) пляжевых наносов и донных отложений.

Результаты и обсуждение

Акватория Забакальского района вершины Каркинитского залива представляет собой один из самых мелководных, а до недавнего времени, и обособленных от открытой части Черного моря, участков крымского прибрежья.

Она протягивается между м. Картказак на северо-востоке и Бакальской косой на юго-западе. Согласно классификации [34], вершина Каркинитского залива до бывшего п. Ново-Андреевка образует тип динамично-нейтральных берегов с ветровой осушкой и отмелым подводным склоном; между бывшим п. Ново- Андреевка и основанием восточной ветви Бакальской косы – абразионно- обвальных в глинистых породах. Их малочисленные пляжи имеют комплексное питание продуктами размыва берегов и бенча, материалом вдольбереговых потоков наносов, донными выбросами ракуши [9, 10]. В строении берегов участвуют плейстоценовые глины и суглинки, дающие при размыве очень незначительное количество наносов «волнового поля» (размером более 0,1 мм), поэтому их роль в пополнении пляжей невелика. На Борисовском участке (восточнее Лебяжьих островов) их доля составляет 5,37%, на Авроровском (восточнее с. Аврора) – 15,96% [11]. Вследствие этого, формирующиеся здесь пляжи испытывают дефицит терригенных наносов, который компенсируют донные выбросы на берег раковин моллюсков и морской травы зостеры (Zostera sp.). Вещественный состав пляжей представлен, преимущественно, битой и целой ракушей, продукция которой на шельфе Черного моря оценивается 0,3-0,4 кг/м2 [11]. Смежные береговые участки вершины Каркинитского залива связаны обменом вещества вдольбереговыми потоками наносов.

Далее охарактеризуем грансостав наносов пляжей и отложений дна между пос. Портовое и пос. Стерегущее по историческим и собственным материалам.

У пос. Портовое пляжи сложены, главным образом, битой ракушей и имеют ширину от 3,0-5,0 до 30,0-40,0 м. В 1962 г. в донных отложениях и приурезовых наносах пляжа преобладали пески средней крупности, второе место занимали крупные пески (рис. 2). В 2017 г. у уреза доминировал крупный песок, за которым следовал грубый песок. Сравнение приурезовых проб в 1962 г. и 2017 г. позволило заключить, что в 2017 г. в 3,6 раза сократилась доля фракции менее 0,25 мм и в 2,6 раз – фракции 0,25-0,5 мм, а фракции 0,5-1,0 мм, 1,0-2,0 мм и более 2,0 мм выросли соответственно на 6%, более чем в 6,8 раз и на 1,4% (см. рис. 2).

В 1962 г. в 10,0 м от уреза преобладал крупный песок; на втором месте была фракция гравия, высокая доля которого позволила называть пробу гравелистым песком. В 2017 г. в 10,0 м от уреза проба была сложена, преимущественно, грубым песком; за ней с небольшим отрывом следовал крупный песок. По сравнению с 1962 г., в 2017 г. фракция менее 0,25 мм выросла в 2 раза; фракции 0,25-0,5 и 0,5-1,0 мм уменьшились чуть более чем на 4%; фракция 1,0-2,0 мм выросла в 3,8 раз, а более 2,0 мм – сократилась более чем в 2 раза (см рис. 2).

В 1962 г. в 20,0 м от уреза доминировал крупный песок; за ним следовал гравий с довольно высокой долей. В 2017 г. пляжевые наносы в 20,0 м от уреза были сложены грубым песком; второе место занимал крупный песок. В 2017 г. по сравнению с 1962 г., сократились доли фракций менее 0,25 мм, 0,25-0,5 мм и 0,5- 1,0 мм соответственно более чем на 2%, 8% и 9%; фракция 1,0-2,0 мм выросла в

3,3 раза, а более 2,0 мм – уменьшилась на 3% (см. рис. 2).

Рис. 2. Грансостав пляжевых наносов и донных отложений у пос. Портовое в 1962 г., 1986 г. и 2017 г.

60

50

40

30

20

10

0

менее 0,25 мм

0,25-0,5 мм

0,5-1,0 мм

1,0-2,0 мм

более 2,0 мм

Содержание, %

Составлен автором

В 1962 г. в 30,0 м от уреза пляжевые наносы были сложены, главным образом, крупным песком, за которым со значительным отрывом следовал средний песок. В 2017 г. наносы были образованы грубым песком; второе место занимал крупный песок. В 2017 г. по сравнению с 1962 г., фракции менее 0,25 мм, 0,25-0,5 мм и 0,5-1,0 мм сократились, соответственно, на 3%, в 2,4 и 1,75 раза; фракции 1,0-2,0 мм и более 2,0 мм увеличились более чем в 5 и почти в 2 раза соответственно (см. рис. 2).

В 1986 г. у пос. Портовое в осредненной по всему профилю пробе пляжевых наносов доминировал крупный песок, далее следовали фракции среднего и грубого песка. При этом частиц крупнее 2,0 мм выявлено не было. Грансостав пляжевых наносов у пос. Портовое в 1986 г. был схож с пробой 1962 г., взятой в 30,0 м от уреза (без учета фракции более 2,0 мм).

Таким образом, у пос. Портовое в 1962 г. в направлении от дна к верхней части пляжа отмечался рост размера доминирующей фракции от среднепесчаной к крупнопесчаной (с постепенным повышением доли последней по профилю). В 2017 г. от уреза вверх по профилю пляжа также наблюдалось увеличение размера доминирующей фракции от крупнопесчаной к грубопесчаной (с постепенным сокращением доли крупного песка по профилю). Следует отметить, что укрупнение размера доминирующих фракций по профилю пляжа у пос. Портовое, сложенного тонкостенной ракушей, было установлено еще в 60-ые гг. ХХ в. О.С. Романюк [7].

Пляж у с. Аврора находится в 10 км юго-западнее пос. Портовое. Он сложен битой ракушей и гравием и имеет ширину 5,0-12,0 м. Гранулометрический анализ пляжевых наносов 2017 г. в 2,5 и 10,0 м от уреза показал доминирование в них

среднезернистого песка (рис. 3). Его доля в 2,5 м от уреза составила 67,54%, что позволяет говорить о преимущественном формировании пляжа песками средней крупности; в 10,0 м от уреза она сокращается почти в 2 раза, до 34,16%. Доли фракций более 0,5 мм в 10,0 м от уреза увеличиваются в 3-10 раз относительно их доли на урезе (рис. 3). Роль мелкого материала менее 0,25 мм в обеих пробах довольно высока и составляет доли 24,0% и 27,0% соответственно. По-видимому, последняя особенность может быть связана с нахождением поблизости глинистых береговых обрывов, протягивающихся от бывшего с. Ново-Андреевка до с. Аврора, которые при размыве дают мелкий и тонкий материал. В пляжевых наносах у с. Аврора по сравнению с пос. Портовое, среди битой ракуши и целых раковин биттиума присутствует больше минеральных частиц гравия, в особенности в 10,0 м от уреза.

Грансостав пляжевых наносов у с. Аврора в 2017 г.

70

урез

10 м от уреза

60

50

40

30

20

10

0

менее 0,25 0,25-0,5 0,5-1

1,0-2,0 более 2,0

Размер фракций, мм

100

90

80

70

менее 0,25 мм

0,25-0,5 мм

0,5-1,0 мм

1,0-2,0 мм

более 2,0 мм

60

50

40

30

20

10

0

1962 г. дно 1962 г. 1962 г. 1986 г. 2017 г.

урез пляж средняя пляж

Рис. 3. Грансостав пляжевых наносов у с. Аврора в 2017 г. (слева) и пос.

Содержание, %

Содержание, %

Стерегущее в 1962 г., 1986 г. и 2017 г. (справа).

Составлен автором

Западнее с. Аврора, в вершине Бакальской бухты расположен пляж пос. Стерегущее шириной 30,0-50,0 м. В 1962 г. он был сложен целой ракушей [8]; в 2017 г. – преимущественно, битой ракушей. В 1962 г. донная проба была гравийной; второе место занимала фракция грубого песка (рис. 3). У уреза воды проба также была гравийной, с очень высокой долей гравия (90,79%). На пляже проба уже была сложена гравелистым песком; второе место занимал грубый песок; третье – крупный песок. По всему профилю пляжа от дна к его верхней части доминировала фракция гравия, но его доля изменялась от точки к точке.

В 1986 г. осредненная по всему профилю пляжная проба была сложена крупным песком, за которым следовал средний и грубый песок. Любопытно, что в ней отсутствовала фракция гравия (более 2,0 мм), но присутствовали фракции менее 0,5 мм (см. рис. 3).

В 2017 г. у пос. Стерегущее в пляжевых наносах в 3,0 м от уреза воды доминировал гравий; второе место занимал грубый песок; третье – крупный песок (см. рис. 3). Доля фракций менее 0,5 мм составила меньше 0,1%, что характеризует их схожесть с пробами 1962 г., в которых эти фракции отсутствовали. Таким образом, в 2017 г. по сравнению с 1962 г., пляжевые наносы стали крупнее за счет некоторого повышения доминирующей доли гравия; второе место осталось за грубым песком с небольшим ростом доли; на третьем был крупный песок с сократившейся более чем в 3,5 раз долей. Интересен тот факт,

что и в 1962 г., и в 2017 г. во всех пробах присутствовали только три фракции, что говорит о ведущей роли наносного фактора в его образовании. На эту особенность пляжа у пос. Стерегущее указывал еще В.П. Зенкович в [6]. Постоянство доминирующих фракций на пляже с 60-ых гг. ХХ в. до настоящего времени свидетельствует о неизменности источников его питания и ветро- волновых условий.

Базируясь на результатах грананализа, для оценки общих условий дифференциации обломочного материала в волновом поле береговой зоны, были рассчитаны медианный диаметр наносов (далее – Md) и коэффициент их сортировки (далее – So) (Таблица 1).

Согласно [7], в начале 60-ых гг. ХХ в. подавляющая часть пляжевых наносов Крыма, находящихся в зоне действия волнового поля, имела Md около 0,5 мм. У пос. Портовое Md составлял 0,41 мм на дне и 0,49 мм у уреза. По профилю пляжа Md в 1962 г. возрастал от дна до точки в 10,0 м от уреза, а потом убывал к 30,0 м от уреза. Аналогичным образом происходил рост So, а потом его уменьшение. При этом с ростом значения So степень сортированности наносов снижается. То есть, от дна до 10,0 м от уреза степень сортированности наносов понижалась, а далее 10,0 м и до 30,0 м от уреза – повышалась почти до приурезовых значений So. Наименьшим Md и лучшей сортировкой отличалась проба донных отложений. Таким образом, в 1962 г. в зоне постоянного действия волнового поля находились донные отложения и приурезовые наносы; пляжевые наносы характеризовались слабой переработкой морем.

В 2017 г. у пос. Портовое Md постепенно возрастал от уреза к верхней части пляжа и был выше его значений в 1962 г. и 1986 г. Степень сортированности наносов в 2017 г. выросла по сравнению с 1962 г., за исключением точек на уступе размыва и в 30,0 м от уреза, где она немного снизилась. В 2017 г. в пределах пляжа сортированность наносов снижалась от уреза к его верхней части, испытывающей волновое воздействие только во время сильных штормов и нагонов.

У с. Аврора в 2017 г. пляжи имели наименьший Md и наилучшую отсортированность наносов среди всех наблюдаемых пляжей Забакальского участка. Md возрастал от уреза вверх по профилю пляжа, в этом же направлении снижалась отсортированность его наносов.

У уреза на пляже пос. Стерегущее в 1962 г. фиксировался максимальный в Забакальском районе Md наносов; в направлении ко дну и пляжу он уменьшался. Лучшая отсортированность наносов тоже отмечалась у уреза, которая снижалась на дне и пляже. В 2017 г. по сравнению с 1962 г. Md пляжевых наносов увеличился; немного повысилась и их отсортированность. Однако So донных и пляжевых наносов, один из самых низких здесь среди всех исследуемых пляжей района как в 1962 г., так и в 2017 г., говорит об их незначительном вовлечении в процессы волновой переработки. То есть, в настоящее время пляж у пос. Стерегущее, как и в 1962 г., находится в зоне «волновой» тени Бакальской косы, несмотря на деградацию и сокращение протяженности последней [35].

Таблица 1.

Сравнительный анализ медианного диаметра (Md) и коэффициента сортировки (So) пляжевых наносов и донных отложений

| Год | Пункт | Место отбора | Ведущая фракция, мм | Md, мм | So |

| 1962 | пос.Портовое | дно | 0,25-0,5 | 0,41 | 1,47 |

| 1962 | урез | 0,25-0,5 | 0,49 | 1,57 | |

| 1962 | 10,0 м от уреза | 0,5-1,0 | 0,92 | 2,73 | |

| 1962 | 20,0 м от уреза | 0,5-1,0 | 0,78 | 2,04 | |

| 1962 | 30,0 м от уреза | 0,5-1,0 | 0,60 | 1,60 | |

| 1986 | -//- | средняя проба | 0,5-1,0 | 0,60 | 1,55 |

| 2017 | -//- | уступ размыва | 0,5-1,0 | 0,88 | 1,59 |

| 2017 | 10,0 м от уступа размыва | 1,0-2,0 | 1,01 | 1,67 | |

| 2017 | 20,0 м от уступа размыва | 1,0-2,0 | 1,12 | 1,74 | |

| 2017 | 30,0 м от уступа размыва | 1,0-2,0 | 1,12 | 1,8 | |

| 2017 | с. Аврора | 2,5 м от уреза | 0,25-0,5 | 0,35 | 1,32 |

| 2017 | 10,0 м от уреза | 0,25-0,5 | 0,42 | 1,86 | |

| 1962 | пос.Стерегущее | дно | более 2,0 | 3,88 | 2,10 |

| 1962 | урез | более 2,0 | 5,59 | 1,51 | |

| 1962 | пляж | более 2,0 | 1,77 | 2,21 | |

| 1986 | -//- | средняя проба | 0,5-1,0 | 0,44 | 1,60 |

| 2017 | -//- | 3,0 м от уреза | более 2,0 | 2,52 | 2,07 |

Составлена автором

Роль биогенного материала в формировании пляжей. Как отмечалось выше, раковинный материал активно участвует в формировании гранулометрического и вещественного состава пляжей вершины Каркинитского залива. Согласно [36], в Днепровско-Каркинитской береговой области около 72,0% пляжеобразующих наносов выносится на аккумулятивные формы с морского дна. Здесь имеются условия, способствующие выносу раковинного материала со дна и его накоплению на берегу: батиметрия (небольшие глубины и уклоны дна создают условия для выброса), литология (мягкие илистые наносы на дне и подстилка из зостеры на берегу сохраняют раковины при выносе), гидродинамика (спокойный ветро-волновой режим слабо разбивает и истирает ракушу при ее перемещении со дна на сушу).

В мае 2017 г. наибольшее количество раковинного материала отмечалось на пляжах у пос. Портовое и пос. Стерегущее, которые были сложены, преимущественно, битой, реже – целой ракушей, с участием минерального обломочного материала в виде гравия или дресвы. С удалением от уреза к верхней части пляжа визуально отмечалось сокращение присутствия в пробах целых раковин и их битых частиц, и рост вклада минеральных обломков. Среди битой ракуши встречались сем. Cardiidae, сем. Veneridae, Flexopecten sp., Loripes sp., Irus sp., Gibbula sp., Mytilaster sp., Solen sp. На всех исследованных пляжах целая ракуша была представлена, преимущественно, Bittium sp. Иные раковины моллюсков встречались единично. Роль ракуши в формировании пляжа у с. Аврора была значительно меньше, чем у пос. Портовое и пос. Стерегущее.

Присутствие высокой доли ракуши в пляжевых наносах исследуемых пляжей определяет описанные выше их гранулометрические особенности: высокие Md и крупность материала, увеличение крупности наносов по профилю пляжа от уреза к его верхней части.

Предварительные выводы о связи грансостава пляжей с характером вдольберегового перемещения наносов между пос. Стерегущее и пос. Портовое. С полной уверенностью говорить о современной направленности вдольбереговых потоков наносов некорректно без проведения детальных гидро- и литодинамических исследований, позволяющих проанализировать обстановку в изучаемом районе. Тем не менее, базируясь на результатах собственных полевых наблюдений и грананализа, материалах опубликованных работ, позволим сделать некоторые предварительные выводы.

Материал пляжа у пос. Стерегущее представлен грубозернистым гравийно- ракушечным материалом, который, по-видимому, поступает сюда как с вдольбереговым потоком от западной ветви Бакальской косы (крупный и грубый песок), сваливаясь по приглубому подводному склону сильными проливными течениями от ее нынешней дистали в вершину Бакальской бухты, так и течениями из открытой части Каркинитского залива (гравий), поскольку материал этой крупности в наносах пляжей у западного основания Бакальской косы в 2017 г. обнаружен в количестве первых % (рис. 4).

Основная часть берега, примыкающая к восточной ветви Бакальской косы с юга, находится в зоне «волновой тени» из-за его блокировки выдвинутой в море и активно размываемой дисталью косы. Подтверждением тому является постепенное заиление и обмеление акватории Бакальской бухты, отмеченное местными жителями во время нашей экспедиции в 2017 г., накопление вдоль уреза полей отмершей

зостеры, а также связанное с ним выдвижение береговой линии за десятилетний период [27].

70

60

1962 г., пляж

2017 г., урез

2017 г., 10 м от уреза

50

40

30

20

10

0

менее 0,25 0,25-0,5

0,5-1

1,0-2,0

более 2,0

Размер фракций, мм

Рис. 4. Гранулометрический состав пляжевых наносов у западного основания Бакальской косы в 1962 г. и 2017 г. Составлен автором

Содержание, %

Восточнее пос. Стерегущее, за пределами зоны «волновой тени» под влиянием ветро-волновых процессов и течений, направленных из открытой части Каркинитского залива в его вершину, формируется слабый вдольбереговой поток наносов на восток, в который оказывается вовлеченным часть аккумулирующегося в Бакальской бухте, преимущественно, самого легкого и мелкого материала. Медленно перемещаясь к востоку, этот материал откладывается на пляже из среднезернистого песка у с. Аврора (см. рис. 3). Восточнее глинистых абразионных берегов у бывших с. Сергеевка и Ново-Андреевка, где усиливается роль течений и ветро-волновых процессов, имеющих преимущественное направление на восток, происходит формирование основного вдольберегового потока наносов, питающегося местным раковинным и обломочным материалом, а также их выносами из открытой части Каркинитского залива. Очевидно, что разгрузка этого потока наносов происходит на пляже у пос. Портовое, сложенном грубым раковинным песком. Сомнение в наших выводах вызывал тот факт, что, как правило, от начала формирования потока к месту его разгрузки происходит уменьшение размера наносов. Почему же это не наблюдается у пос. Портовое? Ответ на этот вопрос удалось найти в работе Шуйского Ю.Д. [17], где отмечается, что присутствие ракуши во вдольбереговом потоке наносов «нарушает» общепринятые закономерности. В результате, в районе «разгрузки» вдольберегового потока наносов у пос. Портовое, его крупность не уменьшается, а возрастает. Таким образом, наличие ракуши во вдольбереговом потоке наносов изменяет его гранулометрические характеристики.

Причины изменений грансостава. Основные сложности в интерпретации полученных результатов заключаются в пространственно-временной ограниченности наших полевых данных, а также отсутствии стационарного пункта гидрометеорологических и гидродинамических наблюдений за атмосферой и акваторией в непосредственной близости от района исследований, что не позволяет подтвердить или опровергнуть наличие взаимосвязей между этими процессами и изменениями грансостава в вершине Каркинитского залива. Для восстановления четкой картины роли ветро-волновых условий требуется проведение реанализа или

моделирования. Понимая это, позволим высказать ряд предположений о возможных причинах произошедших изменений грансостава.

Факторы, приведшие к укрупнению размера наносов на пляжах у пос. Портовое и пос. Стерегущее можно разделить на две группы: гидродинамические и биологические. Гидродинамические факторы укрупнения наносов на пляжах у пос. Портовое могут являться следствием увеличения суровости ветро-волнового режима, ростом интенсивности и продолжительности штормов, что должно происходить в процессе постепенного размыва Бакальской косы и образования пролива шириной 0,9-1,0 км, связывающего вершину Каркинитского залива с его открытой частью [35]. В пользу этого предположения могут служить данные исследований [25], которыми установлены: межгодовая (климатическая) тенденция к увеличению продолжительности штормов к востоку от Бакальской косы; наибольшая повторяемость (до 15% в рамках годового цикла) течений, направленных из открытого моря в Каркинитский залив; максимальные возможные скорости течений в зимний период, достигающие 0,7 м/с. Рост размера наносов у пос. Стерегущее, находящегося в зоне «волновой» тени, может быть связан с более активным выносом течениями крупнообломочного материала из открытой части Каркинитского залива.

Вместе с тем, важна и оценка возможных биологических причин смены грансостава, которые могут заключаться в изменении количества, видового состава и доминирующих видов выброшенной на берег ракуши, прочности их раковин и других условий за исследуемый период. Их анализ требует отдельного рассмотрения, выходящего за рамки настоящей работы.

Выводы

Сравнение данных по грансоставу пляжевых наносов вершины Каркинитского залива между пос. Портовое и пос. Стерегущее, полученных в 60-ые гг. ХХ в. с актуальными материалами 2017 г. позволили сделать следующие выводы.

У пос. Портовое размер доминирующих пляжных фракций изменился в сторону увеличения крупности частиц: от средне- и крупнозернистых в 60-ые гг. ХХ в. до крупнозернистых в 80-ые гг. ХХ в. и крупно- и грубозернистых в 2017 г. Распределение доминирующих фракций по профилю пляжа в 2017 г. осталось тем же, что и в 60-ые гг.: мелкие фракции концентрируются у уреза и в нижней его части, крупные – в верхней. Эта особенность характерна для пляжей из тонкостенной ракуши и впервые была отмечена на пляже у пос. Портовое в 60-ые гг. ХХ в. Но если в 1962 г. среднепесчаные пляжевые наносы у уреза сменялись крупнопесчаными в его верхней части (с ростом доли последних по профилю), то в 2017 г. крупнопесчаные приурезовые наносы заменялись грубопесчаными в верхней (с постепенным снижением доли крупного песка по профилю).

На пляже у с. Аврора в 2017 г. на всех точках доминировала фракция среднего песка, а ее доля сокращалась вверх по профилю почти в 2 раза.

На пляже у пос. Стерегущее в 1962 г. и в 2017 г. присутствовали только 3 фракции: гравий, грубый и крупный песок, что подтверждает сохранение ведущей роли наносообразующего фактора в его формировании. Во всех пробах (за исключением осредненной пробы 1986 г.) по профилю пляжа доминировала фракция гравия, а изменения претерпевала лишь ее доля. Так, в 2017 г. доля гравия возросла и по грансоставу пляж стал гравийным вместо гравелистого песка в 1962 г.

За период с 1962 г. по 2017 г. произошло увеличение Md наносов на пляжах у пос. Портовое и пос. Стерегущее. При этом, у пос. Портовое по профилю пляжа в 2017 г. наблюдался рост So, что указывает на ухудшение степени сортированности его материала. У пос. Стерегущее, напротив, отсортированность материала несколько повысилась. В 2017 г. среди всех проб пляжевых наносов наименьший Md был у с. Аврора (0,35), наибольший – у пос. Стерегущее (2,52). У пос. Портовое Md (0,88) был ближе к с. Аврора. Лучшая сортированность наносов также отмечалась у с. Аврора (1,32), за ней следовал пляж пос. Портовое (с размахом от 1,59 до 1,8) и пос. Стерегущее (2,07). Сравнение степени сортированности пляжевых наносов в пределах профилей исследуемых пляжей свидетельствует о снижении роли волновых процессов в переработке обломочного материала с удалением от уреза и об их эпизодическом воздействии на верхнюю часть пляжа, происходящем, преимущественно, в период сильных штормов и значительного повышения уровня моря.

Недостаточность гидрометеорологических и гидродинамических наблюдений в вершине Каркинитского залива несколько снижают обоснованность интерпретации причин увеличения грансостава пляжевых наносов в вершине Каркинитского залива с начала 60-ых гг. ХХ в. до 2017 г. Последние могут быть обусловлены повышением гидродинамической активности его вод: межгодовой (климатической) тенденцией увеличения продолжительности штормов к востоку от Бакальской косы; максимальными значениями скоростей течений в зимний период (до 0,7 м/с). Вторая группа причин может быть связана с качественно-количественными изменениями выбросов на берег раковин моллюсков.

Согласно анализу грансостава пляжей в пределах рассматриваемого района в 2017 г., можно заключить, что вдольбереговой поток наносов направлен с запада на восток, из района пос. Стерегущее к с. Аврора (слабый); из района у бывших с. Ново- Андреевка и с. Сергеевка к пос. Портовое и Лебяжьим островам (основной).

Сравнение результатов исследований грансостава пляжей вершины Каркинитского залива с 1962 г. по 2017 г. подтвердили сохранение ведущей роли раковинного материала в формировании их гранулометрических особенностей: размера наносов и распределения по профилю. В настоящее время, как и в 1962 г., эти пляжи остаются самыми крупнозернистыми среди песчаных, а их существование и динамика в значительной степени определяются выбросами раковин моллюсков.

Работа выполнена по теме гос.задания ИПТС (№ госрегистрации 124013000609-2).

Автор благодарит к.г.н. Романюк О.С. за предоставленные архивные материалы, к.б.н. Лях А.М. за статистическую обработку данных, к.б.н. Макарова М.В. за консультации по гидробиологии.

Литература

- Клюкин А. А. Экстремальные проявления неблагоприятных и опасных экзогенных процессов в ХХ веке в Крыму // Геополитика и экогеодинамика регионов. 2005. Вып.1. С.27–38.

- Мысливец В. И. Активность геоморфологических процессов в западной части южного берега Крыма и антропогенный фактор // Экологическая безопасность прибрежной и шельфовой зон и комплексное использование ресурсов шельфа: Сб. научн. тр. Севастополь. 2011. Вып. 25. Т. 1. С. 64–72.

- Агаркова-Лях И. В. Развитие экзогенных геологических процессов в береговой зоне Крыма от м. Лукулл до м. Константиновский // Системы контроля окружающей среды. Севастополь: ИПТС. 2017. Вып. 10 (30). С. 58–67.

- Зенкович В. П. Берега Черного и Азовского морей. М.: Географгиз, 1958. 371 с.

- Зенкович В. П. Морфология и динамика советских берегов Черного моря. Т.1. М.: Изд-во АН СССР, 1958. 187 с.

- Зенкович В. П. Морфология и динамика советских берегов Черного моря: в 2 т. Т. 2. М.: Изд-во АН СССР, 1960. 216 с.

- Братусь О. С. О гранулометрическом составе песчаных пляжных отложений Крыма // Доклады АН СССР. 1965. Т. 163. № 2. С. 431–434.

- Братусь О. С. Вещественный состав пляжей Крымского полуострова // Доклады АН СССР. 1965. Т. 165. № 2. С. 399–402.

- Романюк О. С. Генезис крымских пляжей // Геология побережья и дна Черного и Азовского морей в пределах УССР. Вып.1. К.: КГУ, 1967. С. 178–182.

- Романюк О. С. Пляжи Крыма, их генезис и перспективы практического использования: Автореф. дисс. … канд. геогр. наук. Симферополь, ИМР, 1968.

- Шуйский Ю. Д. Питание обломочным материалом северо-западного и крымского районов шельфа Черного моря // Исследование динамики рельефа морских побережий. М.: Наука, 1979. С. 89–97.

- Шуйский Ю. Д. Современный баланс наносов в береговой зоне морей: Автореф. дисс. … докт. геогр. наук. М., 1983.

- Шуйский Ю. Д. Проблемы исследования баланса наносов в береговой зоне морей. Л.: Гидрометеоиздат, 1986. 240 с.

- Прибрежные отложения Крыма, их состав, генезис и перспективы практического использования (Предварительный отчет). Исполнитель: О.С. Братусь. ИМР, АН УССР. Симферополь, 1962.

- Составить кадастр надводной части берегов Крыма применительно к масштабу 1:200 000: отчет / Крымская гидрогеологическая экспедиция, Институт минеральных ресурсов; отв. исполн. О.С. Романюк. Симферополь, 1988.

- Капралов А. А., Клюкин А. А. Динамика юго-восточного берега Каркинитского залива // Тр. Никит. ботан. сада. Ялта, 2004. Т. 123. С. 219–231.

- Шуйский Ю. Д. Механический состав пляжевых наносов на Западных берегах Крымского п-ова // Экологическая безопасность прибрежной и шельфовой зон и комплексное использование ресурсов шельфа. Севастополь: ЭКОСИ- Гидрофизика, 2007. Вып. 15. С. 370–385.

- Агаркова-Лях И. В., Скребец Г. Н. Ландшафтная карта береговой зоны Черноморского побережья Крыма // Ученые записки Таврического Национального Университета им. В.И. Вернадского. Серия «География». Cимферополь, 2007. Т.20 (59). № 2. С. 283–291.

- Агаркова-Лях И. В. Природные комплексы береговой зоны моря Северо- Западного и Западного Крыма с интенсивными двунаправленными вещественными потоками между сушей и морем // Ученые записки Таврического Национального Университета им. В.И. Вернадского. Серия «География». Cимферополь, 2011. Т. 24 (63). № 1. С. 35–44.

- Горячкин Ю. Н., Харитонова Л. В., Долотов В. В. Изменчивость береговой линии Северо-Западного Крыма // Экологическая безопасность прибрежной и шельфовой зон и комплексное использование ресурсов шельфа. 2009. № 20. С. 18–26.

- Иванов В. А., Горячкин Ю. Н., Удовик В. Ф., Харитонова Л. В., Шутов С. А. Современное состояние и эволюция Бакальской косы // Экологическая безопасность прибрежной и шельфовой зон и комплексное использование ресурсов шельфа. 2012. № 26. Т.1. С. 8–15.

- Горячкин Ю. Н., Гуров К. И. Механический состав пляжевых наносов Бакальской косы // Экологическая безопасность прибрежной и шельфовой зон моря. 2017. №2. С. 48–56.

- Крыленко М. В., Крыленко В. В. Исследование гранулометрического состава пляжевых и донных отложений Бакальской косы // Экологическая безопасность прибрежной и шельфовой зон моря. 2018. № 4. С. 40–49.

- Горячкин Ю. Н., Удовик В. Ф., Харитонова Л. В. Оценки параметров потока наносов у западного берега Бакальской косы при прохождении сильных штормов в 2007 г. // Морской гидрофизический журнал. 2010. № 5. С.40–49.

- Дивинский Б. В. Гидродинамические условия вод в районе Бакальской косы // Экологическая безопасность прибрежной и шельфовой зон моря. 2018. № 4. С. 31–39.

- Дивинский Б. В., Косьян Р. Д. Гидродинамические условия деградации Бакальской косы (Западный Крым) // Морской гидрофизический журнал. 2021. Т. 37. № 3 (219). С. 288–304.

- Горячкин Ю. Н., Долотов В. В. Морские берега Крыма. Севастополь: ООО «Колорит», 2019. 256 с.

- Косьян А. Р. Роль прибрежных моллюсков в формировании карбонатных осадков Бакальской косы // Экологическая безопасность прибрежной и шельфовой зон моря. 2018. № 4. С. 81–91.

- Ковалева М. А., Макаров М. В. Моллюски прибрежной акватории Каркинитского залива (Черное море, Крым) // Ученые записки Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского Биология. Химия. Т.8 (74). 2022. № 1. С. 125–139.

- Панкеева Т. В., Миронова Н. В., Горячкин Ю. Н., Харитонова Л. В. Распределение донной растительности в мелководной зоне Каркинитского залива Крымского полуострова // Юг России: экология, развитие. 2022. Т. 17. № 2 (63). С. 62–75.

- ГОСТ 12536-2014. Грунты. Методы лабораторного определения зернового (гранулометрического) и микроагрегатного состава. М.: Стандартинформ, 2015. 22 с.

- Межгосударственный стандарт ГОСТ 25100-2011 «Грунты. Классификация» [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://base.garant.ru/70292406/(дата обращения: 29.10.2020)

- Практикум по береговедению: методическое пособие для студентов физико- географов / Ю.Д. Шуйский, Г.В. Выхованец, А.Б. Муркалов [и др.] // 2-е изд., перераб. и доп. Одесса: Бахва, 2015. 104 с.

- Шуйський Ю. Д. Типи берегів Світового океану. Одесса: Астропринт, 2000. 480 с.

- Горячкин Ю. Н., Косьян Р. Д. Образование нового острова у берегов Крыма // Океанология. 2020. Т. 60. № 2. С. 323-330.

- Котовский И. Н. Морфология и динамика советских берегов Черного моря в пределах Днепровско-Каркинитской береговой области: Автореф. дис. … канд. геогр. наук. К., 1992. 19 с.

| I. V. Agarkova-Lyakh | Comparative analysis of changes in the granulometric characteristics of the beaches of the top of the Karkinit Bay according to different time data |

| Institute of Natural and Technical Systems, Sevastopole-mail: iva_crimea@mail.ru |

Abstract. Changes in the granulometric composition of the beaches at the top of the Karkinit Bay near Portovoje and Steregushchee settlements for the period from the 1960s to 2017 were analyzed. The granulometric characterization of beach sediments near Aurora village in 2017 is given. Changes in the proportion of leading fractions along the profile of the studied beaches were evaluated. The median diameter and sorting coefficient of beach sediment and bottom sediments were calculated. The average size characteristics and degree of sorting of beach sediment were characterized. The role of shell material and Zostera seagrass emissions in the formation of the shores and beaches of the upper Karkinit Bay is examined. Preliminary conclusions are drawn about the causes of changes in the granulometric composition of beaches and the directionality of the longshore sediment flow between Steregushchee and Portovoje settlements.

Keywords: Zabakalsky district, beach sediments, bottom sediments, particle size analysis and composition, median diameter, sorting coefficient, shell material, longshore sediment flow.

References

- Klyukin A. A. Jekstremal’nye projavlenija neblagoprijatnyh i opasnyh jekzogennyh processov v XX veke v Krymu // Geopolitika i jekogeodinamika regionov. 2005. Vyp.1. S. 27–38. (in Russian)

- Myslivec V. I. Aktivnost’ geomorfologicheskih processov v zapadnoj chasti juzhnogo berega Kryma i antropogennyj faktor // Jekologicheskaja bezopasnost’ pribrezhnoj i shel’fovoj zon i kompleksnoe ispol’zovanie resursov shel’fa: Sb. nauchn. tr. Sevastopol’. 2011. Vyp. 25. T. 1. S. 64–72. (in Russian)

- Agarkova-Lyah I. V. Razvitie jekzogennyh geologicheskih processov v beregovoj zone Kryma ot m. Lukull do m. Konstantinovskij // Sistemy kontrolja okruzhajushhej sredy. Sevastopol’: IPTS. 2017. Vyp. 10 (30). S. 58–67. (in Russian)

- Zenkovich, V. P. Berega Chernogo i Azovskogo morej. M.: Geografgiz, 1958a. 371 s. (in Russian)

- Zenkovich V. P. Morfologiya i dinamika sovetskih beregov Chernogo morya. T.1. M.: Izd-vo AN SSSR, 1958b. 187 s. (in Russian)

- Zenkovich V. P. Morfologiya i dinamika sovetskih beregov Chernogo morya: v 2 t. T. 2. M.: Izd-vo AN SSSR, 1960. 216 s. (in Russian)

- Bratus’ O. S. O granulometricheskom sostave peschanyh plyazhnyh otlozhenij Kryma // Doklady AN SSSR. 1965. T. 163. № 2. S. 431–434. (in Russian)

- Bratus’ O. S. Veshchestvennyj sostav plyazhej Krymskogo poluostrova // Doklady AN SSSR. 1965. T. 165. № 2. S. 399–402. (in Russian)

- Romanyuk O. S. Genezis krymskih plyazhej // Geologiya poberezh’ya i dna Chernogo i Azovskogo morej v predelah USSR. Vyp.1. K.: KGU, 1967. S.178–182. (in Russian)

- Romanyuk O. S. Plyazhi Kryma, ih genezis i perspektivy prakticheskogo ispol’zovaniya: Avtoref. diss. … kand. geogr. nauk. Simferopol’, IMR, 1968. (in Russian)

- Shujskij Yu. D. Pitanie oblomochnym materialom severo-zapadnogo i krymskogo rajonov shel’fa Chernogo morya // Issledovanie dinamiki rel’efa morskih poberezhij. M.: Nauka,1979. S. 89–97. (in Russian)

- Shujskij Yu. D. Sovremennyj balans nanosov v beregovoj zone morej: Avtoref. diss. … dokt. geogr. nauk. M., 1983. (in Russian)

- Shujskij Yu. D. Problemy issledovaniya balansa nanosov v beregovoj zone morej. L.: Gidrometeoizdat, 1986. 240 s. (in Russian)

- Pribrezhnye otlozheniya Kryma, ih sostav, genezis i perspektivy prakticheskogo ispol’zovaniya (Predvaritel’nyj otchet). Ispolnitel’: O.S. Bratus’. IMR, AN USSR. Simferopol’, 1962. (in Russian)

- Sostavit’ kadastr nadvodnoj chasti beregov Kryma primenitel’no k masshtabu 1:200 000: otchet / Krymskaya gidrogeologicheskaya ekspediciya, Institut mineral’nyh resursov; otv. ispoln. O. S. Romanyuk. Simferopol’, 1988. (in Russian)

- Kapralov A. A., Klyukin A. A. Dinamika yugo–vostochnogo berega Karkinitskogo zaliva // Tr. Nikit. botan. sada. Yalta, 2004. T. 123. S. 219–231. (in Russian)

- Shujskij Yu. D. Mekhanicheskij sostav plyazhevyh nanosov na Zapadnyh beregah Krymskogo p-ova // Ekologicheskaya bezopasnost’ pribrezhnoj i shel’fovoj zon i kompleksnoe ispol’zovanie resursov shel’fa. Sevastopol’: EKOSI-Gidrofizika, 2007. Vyp. 15. S. 370–385. (in Russian)

- Agarkova-Lyah I. V., Skrebec G. N. Landshaftnaya karta beregovoj zony Chernomorskogo poberezh’ya Kryma // Uchenye zapiski Tavricheskogo Nacional’nogo Universiteta im. V.I. Vernadskogo. Seriya «Geografiya». Simferopol’, 2007. T.20 (59). № 2. S. 283–291. (in Russian)

- Agarkova-Lyah I. V. Prirodnye kompleksy beregovoj zony morya Severo- Zapadnogo i Zapadnogo Kryma s intensivnymi dvunapravlennymi veshchestvennymi potokami mezhdu sushej i morem // Uchenye zapiski Tavricheskogo Nacional’nogo Universiteta im. V.I. Vernadskogo. Seriya «Geografiya». Simferopol’, 2011. T.24 (63). № 1. S. 35–44. (in Russian)

- Goryachkin Yu. N., Haritonova L. V., Dolotov V. V. Izmenchivost’ beregovoj linii Severo-Zapadnogo Kryma // Ekologicheskaya bezopasnost’ pribrezhnoj i shel’fovoj zon i kompleksnoe ispol’zovanie resursov shel’fa. 2009. № 20. S. 18–26. (in Russian)

- Ivanov V. A., Goryachkin Yu. N., Udovik V. F., Haritonova L. V., Shutov S. A. Sovremennoe sostoyanie i evolyuciya Bakal’skoj kosy // Ekologicheskaya bezopasnost’ pribrezhnoj i shel’fovoj zon i kompleksnoe ispol’zovanie resursov shel’fa. 2012. № 26. Т.1. S. 8–15. (in Russian)

- Goryachkin Yu. N., Gurov K. I. Mekhanicheskij sostav plyazhevyh nanosov Bakal’skoj kosy // Ekologicheskaya bezopasnost’ pribrezhnoj i shel’fovoj zon morya. 2017. №2. S. 48–56. (in Russian)

- Krylenko M. V., Krylenko V. V. Issledovanie granulometricheskogo sostava plyazhevyh i donnyh otlozhenij Bakal’skoj kosy // Ekologicheskaya bezopasnost’ pribrezhnoj i shel’fovoj zon morya. 2018. № 4. S. 40–49. (in Russian)

- Goryachkin Yu. N., Udovik V. F., Haritonova L. V. Ocenki parametrov potoka nanosov u zapadnogo berega Bakal’skoj kosy pri prohozhdenii sil’nyh shtormov v 2007 g. // Morskoj gidrofizicheskij zhurnal. 2010. № 5. S. 40–49. (in Russian)

- Divinskij B. V. Gidrodinamicheskie usloviya vod v rajone Bakal’skoj kosy // Ekologicheskaya bezopasnost’ pribrezhnoj i shel’fovoj zon morya. 2018. № 4. S. 31–39. (in Russian)

- Divinskij B. V., Kos’yan R. D. Gidrodinamicheskie usloviya degradacii Bakal’skoj kosy (Zapadnyj Krym) // Morskoj gidrofizicheskij zhurnal. 2021. T. 37. № 3 (219). S. 288–304. (in Russian)

- Goryachkin Yu. N., Dolotov V. V. Morskie berega Kryma. Sevastopol’: OOO «Kolorit», 2019. 256 s. (in Russian)

- Kos’yan A. R. Rol’ pribrezhnyh mollyuskov v formirovanii karbonatnyh osadkov Bakal’skoj kosy // Ekologicheskaya bezopasnost’ pribrezhnoj i shel’fovoj zon morya. 2018. № 4. S. 81–91. (in Russian)

- Kovaleva M. A., Makarov M. V. Mollyuski pribrezhnoj akvatorii Karkinitskogo zaliva (Chernoe more, Krym) // Uchenye zapiski Krymskogo federal’nogo universiteta imeni V.I. Vernadskogo Biologiya. Himiya. Tom 8 (74). 2022. № 1. S. 125–139. (in Russian)

- Pankeeva T. V., Mironova N. V., Goryachkin Yu. N., Haritonova L. V. Raspredelenie donnoj rastitel’nosti v melkovodnoj zone Karkinitskogo zaliva Krymskogo poluostrova // Yug Rossii: ekologiya, razvitie. 2022. T. 17. № 2 (63). S. 62–75. (in Russian)

- GOST 12536-2014. Grunty. Metody laboratornogo opredeleniya zernovogo (granulometricheskogo) i mikroagregatnogo sostava. M.: Standartinform, 2015. 22 s. (in Russian)

- Mezhgosudarstvennyj standart GOST 25100-2011 «Grunty. Klassifikaciya» URL: http://base.garant.ru/70292406/(data obrashcheniya: 29.10.2020) (in Russian)

- Praktikum po beregovedeniyu: metodicheskoe posobie dlya studentov fiziko- geografov / Yu.D. Shujskij, G.V. Vyhovanec, A.B. Murkalov [i dr.] // 2-e izd., pererab. i dop. Odessa: Bahva. 2015. 104 s. (in Russian)

- Shujs’kij Yu. D. Tipi beregіv Svіtovogo okeanu. Odessa: Astroprint, 2000. 480 s. (in Ukrainian)

- Goryachkin Yu. N., Kos’yan R. D. Obrazovanie novogo ostrova u beregov Kryma // Okeanologiya. 2020. T. 60. № 2. S. 323-330. (in Russian)

- Kotovskij I. N. Morfologiya i dinamika sovetskih beregov Chernogo morya v predelah Dneprovsko-Karkinitskoj beregovoj oblasti: Avtoref. dis. … kand. geogr. nauk. K., 1992. 19 s. (in Russian)

Поступила в редакцию 10.11. 2024г.